노 전 대통령을 보내는 작은 시민분향소의 여러 표정들

경남 사천의 한 시민분향소. 취재 차 들릴 때마다 가슴 찡한 풍경이 항상 기다리고 있습니다. 그렇다고 눈물과 슬픔만 있는 것은 아닙니다. 웃음도 있고 따스함도 있으며 그 새를 비집고 나오는 시원함도 있습니다.

새 얼굴의 자원봉사자가 있고 이들에게 먹을거리를 챙겨주시는 시민이 있습니다. 조문객으로 와서는 쌓인 설거지거리를 후딱 해치우고 떠나는 아줌마도 보입니다. 불편한 몸으로도 기어이 분향소까지 걸음하신 할아버지가 보는 이의 마음을 숙연하게 만듭니다.

또 분향 대신 불붙인 담배 한 개비 놓고 가는 조문객은 왜 그리 많은지. 아마도 노 전 대통령이 마지막으로 나눴다는 대화 탓이겠지요. 어쨌거나 향과 담배에서 뿜어져 나온 연기는 떠난 이와 남은 이의 마음을 이어놓고, 재가 되어 쌓였습니다.

어떤 이는 제단에 놓인 담배를 가져다 핍니다. “노 대통령이 나에게 주는 마지막 선물”이라며 너스레를 떠니, 보는 이도 밉지 않은 듯 가벼운 웃음이 새어 나옵니다.

가만 앉았다가도 문득 와 닿는 노래 한 소절, 순간 마주치는 고인의 눈빛에 울음보가 터집니다. 매일 밤 분향소를 찾아 흐느끼는 사람에게는 또 무슨 사연이 숨어 있는 걸까요?

손수 분향소를 차린 사람들은 어떻습니까. 그리고 그 분향소를 찾는 수천의 사천시민들은 어떻습니까. 이들에겐 노 전 대통령과 무슨 인연이 있는 걸까요?

적어도 고인을 직접 만나 본 사람은 몇 안 되는 듯 보입니다. 심지어 대통령 재임 시절, 욕 섞인 비판을 퍼부었던 이도 많습니다. 그리고 최근까지 “결국은 똑 같았다”라며 손가락질 한 이도 있습니다.

그러나 누구나 마음속에 ‘내가 갖지 못한 그 무엇’ ‘내가 하지 못한 그 무엇’이 고인에겐 있다고 느꼈나 봅니다. 후회도 있었나 봅니다. 그래서 갑자기 ‘할아버지’가 되고 ‘오라버니’가 되었나 봅니다.

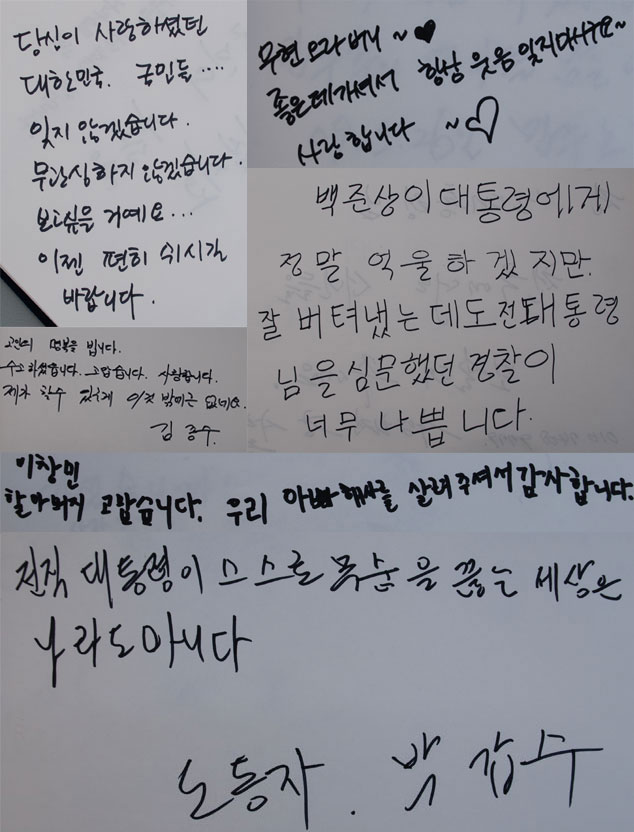

이런 마음이 방명록에 고스란히 쌓였습니다.

“할아버지 고맙습니다....” “당신이 사랑하셨던 대한민국... 잊지 않겠습니다.” “무현 오라버니, 좋은 데 가셔서... ” “전 대통령님을 심문했던 경찰이 너무 나쁩니다.”

그런데 상주(常主)로서 조문객을 받던 한 분이 갑자기 이런 말을 던집니다.

“아니, 노 대통령은 왜 나만 자꾸 쳐다보지? 이쪽에 서도 마주치고 저쪽에 서도 마주치는 게, 영 눈 둘 때가 없네.”

자신이 어디에서 바라보던 영정사진 속 고인의 눈과 마주치니 불편하다는 얘깁니다. 사실 영정사진 속 고인의 눈은 붉은 빛이 돌고, 표정은 웃는 듯싶다가도 우는 듯 보이지요. 그래서 보는 이의 눈물샘을 유난히 자극하나 봅니다.

각도가 달라져도 사진 속 인물이 자기를 바라보는 듯한 이 착시현상을 놓고 이래서 그러느니 뭐라 부르느니, 고인을 잃은 슬픔은 잠시 묻어 두고 샛길로 한참을 달려갑니다.

이런 곳이 시민분향소입니다. 자치단체장이 직접 분향소를 차리지 않았다거나 눈곱만큼의 예산 지원도 없었다거나 하는 불만은 이제 찾아 볼 수 없습니다. 되레 “정말 다행”이라는 분위깁니다.

쥐꼬리만 한 예산 지원해 주고 생색내는 꼴 못 보겠거니와 관이 주도했다면 격이 떨어졌을 것이라는 비아냥이 자치단체장을 향합니다.

반대로 “전직 대통령이 몸을 던짐으로써 참여민주주의가 무엇인지 눈앞에 보여줬다”라는 극찬은 고인에게로 향합니다.

경남 사천의 조그만 시민분향소는 이런 표정 저런 표정을 담은 채 노 대통령의 마지막 가는 길을 지켜보고 있습니다.

- 27일 조문객 3200여명, 분향소는 내일까지

- <기고문> 고 노무현 전 대통령께 1

- <기고문> 고 노무현 대통령께 2

- 28일 저녁 노 전 대통령 추모제

- '따뜻한 마음'이 오가는 '노 전 대통령 분향소'

- 김수영 시장 "분향소 예산지원 어렵다"

- 26일 하루, 시민 2700명 이상 분향

- 강기갑 “민주주의 역사는 남은 우리가..”

- 분향소에 불이 켜졌습니다!

- 안타까운 마음으로 그대를 보냅니다.

- ‘시민 분향소’ 확산 분위기

- 노무현 전 대통령의 유서

- 거리에 차려진 盧전대통령 분향소

- 헌정사상 유례 없는 참혹한 비극

- 노무현 전 대통령 오전 9시30분께 '서거'