배선한의 영화이야기

영화를 뜯어보면서 ‘나’라는 1인칭은 적합하지 않은 단어임을 모르는 바 아니나 지금은 그러고 싶음을, 그리 될 수밖에 없음을 미리 고백하고 결례에 대해 송구하다는 말씀을 드린다. 그래도 그, 노무현은 결례라 생각지도 않을 듯하다. 경계를 허물고자 한 사람이었으므로…….

사람과 사람을 구별하는 가장 보편적인 기준은 이름이다. 이름은 보편적이면서 김춘수 시인이 말했듯 누군가 내 이름을 불러주었을 때 다가와 꽃이 되기도 한다. 그래서 이름이 갖는 이미지나 뉘앙스는 알게 모르게 그 사람을 규정하는 그 무엇인가가 되기도 한다. 그런데 한 마디로 규정할 수 없는 이름들이 있다. 내게는 노무현이란 이름이 그러하다.

그의 비보를 접했을 때 태어난 이후 가장 많은 눈물을 흘렸으며 가슴이 시커멓게 멍이 들도록 두드리고 또 두드렸다. 그런데도 아픔은 가라않지 않았다. 옛 어른들께서 왜 가슴을 쥐어뜯는 고통이라고 했는지 비로소 이해가 되었다. 하염없는 눈물바람에 두통과 복통이 잇달아 엄습했지만 그 통증조차 죄스러웠다. 그 이후 노무현이라는 석자는 내게 특별한 이름이 되었고, 덩달아 노란색도 한 마디로 설명할 수 없는 색깔이 되었다.

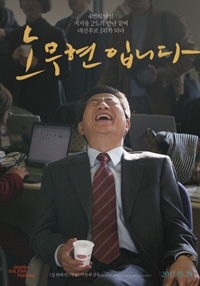

다큐멘터리 <노무현입니다>는 상당히 잘 만들어진 다큐이며 전달하고자하는 메시지만 보여주는 영리한 다큐다. 시간 순으로 따라가며 챕터 구분한 욕심 부리지 않은 편집도 좋다.

사실 <노무현입니다>는 감각적인 연출이 필요하지 않다. 정직하게 그를 보여주는 것이 가장 효과적인 방법이라는 것을 감독은 잘 알고 있다. 그리고 그의 주변 사람들이 가졌던 부채감을 비롯한 격렬한 감정들, 날것 그대로 보여주는 것만으로도 극적인 순간은 빛이 난다.

대통령 당선에서 장례식으로의 급격한 전환은 의도했던 의도하지 않았던 간에, 삶과 죽음이 예 있으매 간다는 말도 못다 이르고 간 그와 남겨진 사람들의 심리적 간극과 아픔을 극대화 한다. 극장 안 여기저기에서 훌쩍거림이 가장 커진 순간, 지켜주지 못해 미안하다는 말을 되뇔 수밖에 없었다.

잔인한 세월은 지나고, 노무현은 이제 ‘노무현 정신’이란 보통명사, 보통의 이름으로 다시 우리 곁에 있다. 담배 한 가치 비석 앞에 놓으며 그에게 이야기하고 싶다. “노짱, 거기는 어떤가요? 편안하신가요?”.